| 首页 | > 企业文化 > 企业文苑 |

昆仑刻痕

六月底,格尔木的太阳,是专寻人脖颈处晒的,分明是亮晃晃的,却也刺得人发疼。

接站时,站台上,人群里一位老人,张生林,头发花白,面孔黝黑,皱纹深刻,却笑得眼睛眯成了一条缝,他紧握着我们的手,声音微颤:“几十年了,娘家人啊,娘家人!”

岁月如流水,滚烫的,亦或冰冷的,终于冲刷出了眼前这重逢的滩涂。

我们此行是来配合央视拍摄,探寻铁十师六十五年前建设雪水河隧道时在岩壁上的刻字。

张生林之外,还有袁武学教授,皆是铁十师老兵,加上梅梓祥老师,三人年过花甲,再次并肩于高原的风尘之中。

刻字的发现者是袁教授,2024年组织铁十师老兵重走青藏线时在隧道内发现后,第一时间与梅老师进行了交流,之后专门对此事进行了深度报道。

雪水河隧道(钱磊 摄)

斑驳的刻痕虽历史久远,却是铁道兵历史难以磨灭的印迹,也是丰富铁道兵精神内涵的生动史料。于是,一行人从各地赶来,前往触摸一块块昆仑刻痕。

次日,车子沿着京拉线向西南方向驶去。昆仑山庞大的身影横亘于前,沉默而威严,山麓之下,便是此行的目的地——雪水河隧道。

隧道洞口,如同大地上一个被遗忘的伤口。此隧道生于一九六零年,同年又匆匆被弃置,及至一九七五年改线为干沟隧道。

这短促的生命之后,遂成了牧人羊群的临时庇护所。洞口荒草萋萋,岩壁剥落,斑驳的石色像是被风霜浸染了又晒干,时间于此处仿佛凝固了,只余下苍凉与空旷。

我抚着隧道口粗粝冰冷的石头,洞壁深处黑黢黢的,岁月已把隧道变成了风霜侵蚀的标本。我小心地踏进去,里面阴凉异常,洞壁上的凿痕犹在,仿佛昨日才凿下,又分明沉淀了半个多世纪的尘埃。

那些当年被凿刻下的字迹,如今早已被风雨侵蚀得模糊,然而却深深凿入石骨,也凿入了时光的深处。

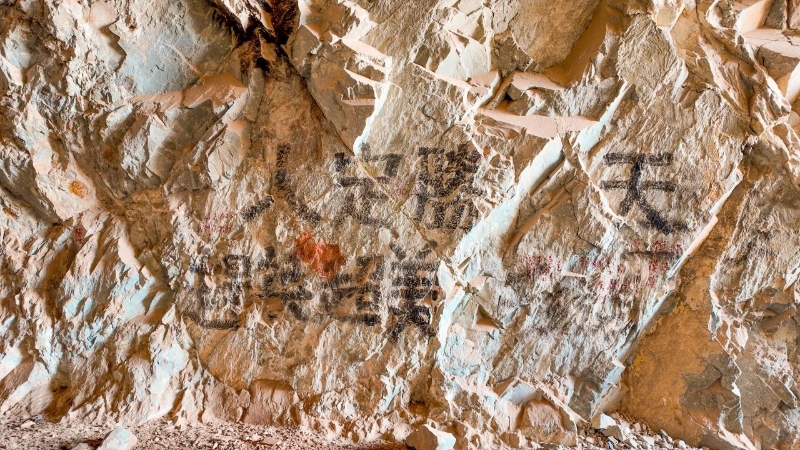

“人定胜天 赶英超美”刻字(钱磊 摄)

“人定胜天,赶英超美”,字迹粗犷,一撇一捺都像要挣脱石头飞出去,它们曾经灼热滚烫过,是那个年代向世界发出的倔强宣言。

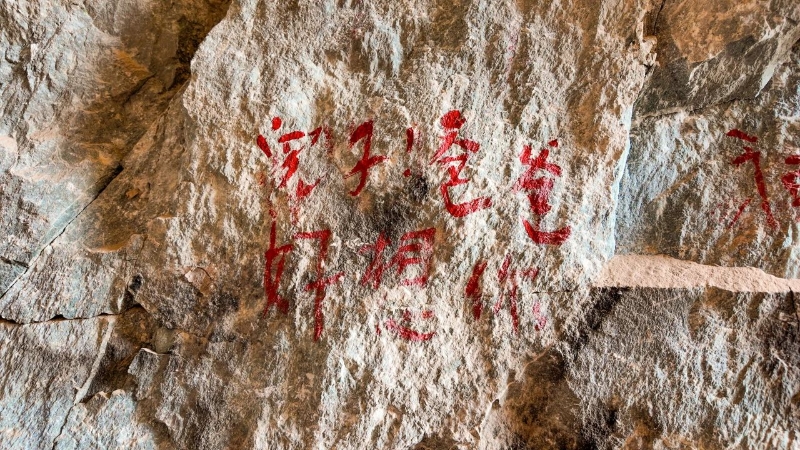

“馍”“水”刻字(钱磊 摄)

然而不远处,另一些更深的凿痕却泄露出更为隐秘而汹涌的内心:“水水水”“馍馍馍”“空气”——这刻在石壁上的文字,竟是如此原始、赤裸、直抵生命本相的渴望。

字迹横竖歪斜,被时间风干,却依然在石头上无声地呐喊。

雪水河隧道(钱磊 摄)

再走几步,又一行小字撞入眼帘:“儿子,爸爸很想你”。字迹细弱,却刀刀见心。

那个“想”字,被磨蚀得几乎只剩下半边,仿佛思念本身也快要被无边的荒凉吞噬殆尽。

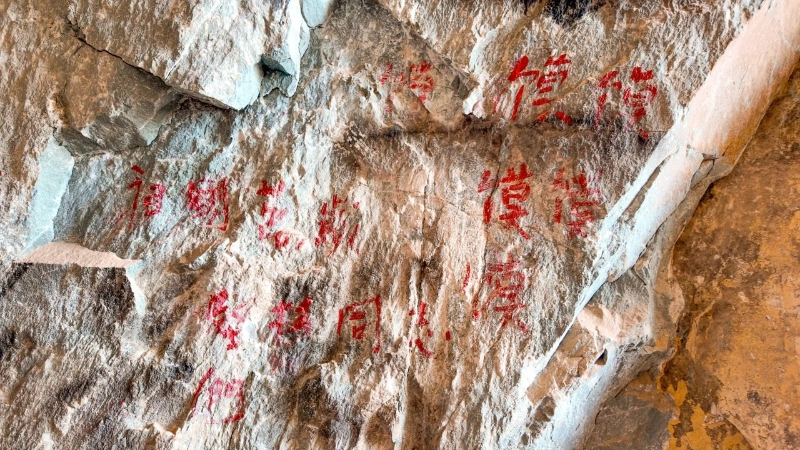

“祖国万岁”“坚持同志们”刻字(钱磊 摄)

还有“同志们坚持到底”“祖国万岁”……这些字刻得深浅不一,手掌在石壁上缓缓移动,那些字迹便一一苏醒。

它们不再只是刻在石头上的痕迹,而是当年活生生的人,在无边的荒凉与饥饿中,以凿子为笔,以石壁为纸,写下的带血的日记。

石头冰冷,然而字痕灼热,它们穿透了数十年的寒霜,依然在黑暗里微微发烫。

这哪里是隧道?分明是时光的琥珀,封存着人类最朴素的呼号与最坚韧的信念。

梅老师拿着手机,镜头在洞壁上缓缓移动。高原的氧气薄得像纸,他的脸有些浮肿,嘴唇微微发青,手指按着快门,竟有些抖。

他放下手机,喘着粗气,额头渗出的汗珠在幽暗中闪着微光。他摆摆手,声音低沉:“不碍事,拍下来,得拍下来。”

他的镜头,正努力打捞着那些沉没于时光之海的晶莹碎片。

拍摄现场(钱磊 摄)

摄制组的年轻人,啃几口面包,灌几口凉水,镜头始终追寻着老兵们的身影。

出了隧道,阳光刺目。袁教授指着远处隐约可见的桥影:“看,雪水河大桥,离这儿不远。”

这位追寻铁道兵足迹多年的老人,眼中闪着光。我们便上车,沿着坎坷崎岖的小路,颠簸着向大桥驶去。

车子在坑洼的路上剧烈地摇晃,人坐在里面,五脏六腑仿佛都要移了位。大家彼此相顾自嘲:“动感地带,专治结石!”于是笑声在车厢里弥漫开来,颠簸之苦,竟被这苦中作乐的豁达冲淡了几分。

半个多小时的剧烈摇晃之后,终于抵达。雪水河大桥横跨于苍茫河谷之上,桥身静默,却自有千钧之力,河水在桥下奔流不息,发出亘古的低吟。

袁教授激动地操作起无人机,眼睛紧盯着屏幕上的画面,昆仑山、雪水河、钢铁之桥,在镜头里构成壮阔的交响。

夕阳西下,返程的车轮再次碾压着坑洼的“动感地带”。路过一座山丘,铁七师的老兵李来所忽然指着窗外:“看,狮子山。”

暮色中的山峦,轮廓朦胧,确有几分雄狮踞伏的姿态。

“昆仑山有俩狮子山呢,”他悠悠地说,“眼前这是一座,实实在在的;另外一座嘛……”他顿了顿,望向车窗外更远处暮霭沉沉的群山,“兴许在更远的地方,兴许……在传说里吧。”

车子默默前行,暮色如潮水般淹没了旷野。我回头望去,狮子山那巨大的剪影,在昆仑山苍茫的怀抱里,显得渺小却凝重。

一座实体的山,一座传说中的山——传说中那座未曾抵达的狮子山,恰似我们心中尚待征服的高度,抑或某种永远在路上、永远召唤着跋涉者的精神。

传说中那座,也许正象征着铁道兵们“人定胜天”的意志,虽然无形,却如同昆仑山的脊梁,支撑着有形的山河大地。

伴随流淌的车辙,袁教授热切地讲述着散在风中的一段段往事。而隧洞内那些沉默的字迹,却在我的脑海中拔锚扬帆。

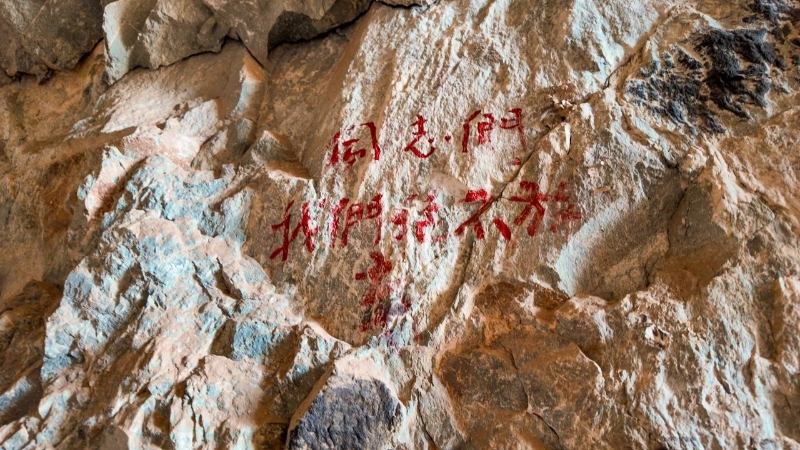

“同志们 我们决不放弃”刻字(钱磊 摄)

它们既非丰碑也非史册,只是在时间深处投下的几颗石子,然而波纹却荡开了数十年。

风沙与时间,终将磨平山岩上的凿痕,如同抚平大地上的褶皱。然而,那些刻字却如同昆仑山的雪水,一旦从高处流下,便注定要渗入土层,默默滋养着看不见的根系。

“坚持”“祖国万岁”刻字(钱磊 摄)

它们不会消失,只是化入泥土深处,成为后来者行走其上的坚实——当年轻的手接过勘探的图纸,当镜头再次对准荒原上的钢铁轨迹,那洞壁上无声的“水”与“馍”,那一声穿越时空的“儿子”,便会在新的血脉里重新奔流。

高原上,石头最懂得缄默,也最懂得铭记。石头上的凿痕会变浅,而人心上的刻痕,却会在每一次回望的抚摸中,变得愈发清晰深刻,成为支撑后来者穿越荒寒、接续行走的隐形路基。